「体は柔らかい方なのに、なぜか疲れやすい…」

「慢性的な肩こりや腰痛が、何をしても良くならない…」

そんなお悩みをお持ちではないですか?

もしかしたらその不調の原因は、ご自身の「体の柔らかさ」にあるのかもしれません。

この記事では、専門家の視点から「関節がゆるい」とはどういう状態なのか、そしてご自宅でできるケア方法まで、分かりやすく解説していきます。

「関節がゆるい」とは?その正体と知っておくべきデメリットを専門家が解説

「関節がゆるい」とは、体を支える関節のつなぎ目が、本来よりも伸びやすく不安定になっている状態のことです。

まずはセルフチェック!あなたは「関節ゆるみ」タイプ?

ご自身の体がどのタイプか、まずは簡単なチェックで確認してみましょう。

痛みを感じない範囲で、いくつ当てはまるか試してみてください。

- ひじのチェック

腕をまっすぐ伸ばしたとき、ひじが逆方向に15度以上反る(猿腕) - ひざのチェック

立った状態でひざを伸ばしたとき、ひざが後ろに10度以上反る(反張膝) - 親指のチェック

手首を曲げたとき、親指が腕(前腕)につく - 小指のチェック

手のひらを下にした状態で、小指が90度以上反る - 前屈のチェック

ひざを伸ばしたまま前屈したとき、手のひらが床にべったりつく

いかがでしたか?

もし複数当てはまるようなら、「関節がゆるい」タイプかもしれません。

「筋肉の柔軟性」とは違う!「関節弛緩性」の本当の意味

セルフチェックでドキッとした方もいるかもしれませんね。

「関節がゆるい」とは、ストレッチで伸びる「筋肉」が柔らかいこととは少し違います。

これは、関節を支えている靭帯(じんたい)や関節包(かんせつほう)といった組織が、本来よりも伸びやすい状態にあることを指します。

いわば、関節のつなぎ目が少し緩んでいるようなイメージです。

なぜ関節はゆるむの?主な2つの原因

関節がゆるくなる原因は、大きく分けて2つ考えられます。

一つは、生まれつきの体質による「先天的な要因」です。

もう一つは、過去の捻挫や脱臼といった怪我によって、靭帯が伸びてしまった「後天的な要因」が挙げられます。

お子様がこのタイプの場合

成長と共に改善することもありますが、頻繁に転んだり痛みを訴えたりする場合は専門家にご相談ください。

デメリットだらけ!関節のゆるみが引き起こす3大リスク

関節がゆるい状態を「体が柔らかくて良いこと」だと思ってそのままにしておくと、様々な不調につながる可能性があります。

特に知っておいてほしい代表的なリスクは以下の3つです。

- 慢性的な痛みとコリ

関節が不安定な分、周りの筋肉が常に頑張って支えようとするため、肩こりや腰痛、膝の痛みなどが起こりやすくなります。 - 怪我をしやすい

関節の可動域が広すぎるため、ふとした瞬間に捻挫や亜脱臼などを起こすリスクが高まります。 - 疲れやすい・だるい

体を支えるために常に余計なエネルギーを使っているため、何もしていなくても疲れを感じたり、全身がだるく感じたりすることがあります。

放置はNG!関節のゆるみを安定させるセルフケア

関節のゆるみとそのリスクをご理解いただけたでしょうか。

もしセルフチェックで当てはまったとしても、ご安心ください。

ここでは、専門家の視点から具体的な改善策をご紹介します。

やってはいけない!逆効果になるNGストレッチ

関節がゆるい方がまず気をつけるべきは、良かれと思って行う過度なストレッチです。

例えば、痛みを感じるほど強く関節を伸ばしたり、開脚で無理に股関節を広げたりする行為は注意が必要です。

すでに伸びやすい靭帯をさらに伸ばしてしまい、関節の不安定さを助長してしまう可能性があるからです。

安定の鍵は「インナーマッスル」と「骨の軸」

関節の安定性を高める鍵は、ただやみくもに鍛えることではありません。

関節の周りをコルセットのように支える「インナーマッスル」を働かせ、骨格の正しい位置で体を支える「骨の軸」の感覚を身につけること。

この2つの両輪がそろうことで、体は無駄な力みから解放され、本来の安定性を取り戻します。

自宅でできる関節のゆるみ対策トレーニング3選

ここでは、ご自宅で簡単に始められる3つのトレーニングをご紹介します。

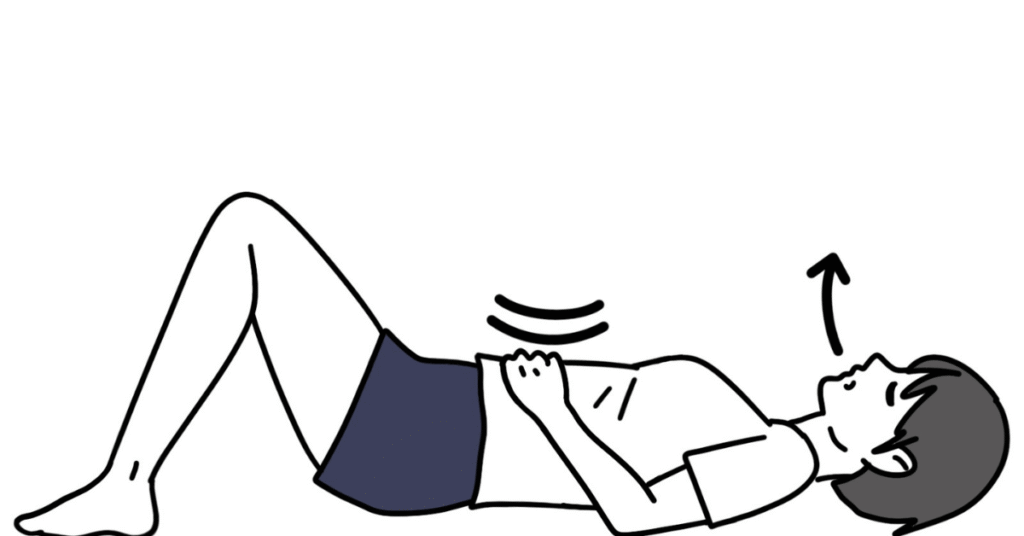

① ドローイン(お腹のインナーマッスル)

- 仰向けに寝て、ひざを軽く曲げます。

- 息をゆっくりと吐きながら、おへそを背骨に近づけるように、お腹を薄くしていきます。

- 薄い状態をキープしたまま、浅い呼吸を10秒~30秒ほど繰り返します。

ポイント:腰が反らないように注意し、お腹の奥の方に力が入るのを感じてみましょう。

② ヒップリフト(お尻と体幹)

- 仰向けに寝てひざを曲げ、足は腰幅に開きます。両手は体の横に置きます。

- 息を吐きながら、お尻をゆっくりと持ち上げ、肩からひざまでが一直線になるようにします。

- その位置で2~3秒キープし、息を吸いながらゆっくりと下ろします。

ポイント:お尻の筋肉が使われていることを意識するのが大切です。腰を反らしすぎないようにしましょう。

③ かかと重心(骨の軸でささえるバランス)

- 段差のある場所(玄関など)で足の前側半分を浮かせて立ちます。

※転倒しないよう、必ず壁や手すりなど、すぐにつかまれる場所で行いましょう。 - 足元を見ずに、視線はなるべく遠くを見るようにしましょう。

- 足はなるべく地面と水平を保ち、足首の動きだけでバランスをとるように意識します。

- 1分くらいキープして、すねの筋肉が疲れたらうまくできています。

これは、足裏の正しい重心位置を体に覚えさせ、無駄な力みなく立てるようにするためのトレーニングです。

トレーニング時の注意点と正しい頻度

これらのトレーニングを行う際は、以下の点に注意してください。

- 痛みを感じる場合は、すぐに中止しましょう。

- 回数よりも、一つ一つの動きを正確に行うことを意識してください。

- 慣れてきたら少しずつ量を増やしてみましょう。

- 毎日少しずつでも続けることが、変化への一番の近道です。

トレーニングのゴールは「良い姿勢」を意識できるようになること

良い姿勢とは、筋肉の力みだけに頼らず、骨の軸でスッと支えられている姿勢です。

今回ご紹介したトレーニングは、最終的にこの「骨の軸で支える良い姿勢」を無意識にできるようになるためのものです。

トレーニングで得られた体の感覚を日常生活でも意識することで、関節がゆるくても安定した、疲れにくい体を目指すことができます。

スポーツをされている方へ

関節がゆるいと、軸がブレてパフォーマンスが低下したり、特定の怪我のリスクが高まったりします。

体幹を安定させるトレーニングは、パフォーマンスの土台作りにも繋がります。

+ワンポイントアドバイス

特にデスクワークが多くて猫背気味の方は、お腹のインナーマッスルを鍛える「ドローイン」から始めてみるのがおすすめです。

姿勢を保つ土台が安定してくると、肩や首への負担も変わりやすくなります。

まずは普段の生活の中で、座っている時や立っている時に、お腹を少しへこませる意識を持つだけでも良いトレーニングになりますよ。

まとめ

- 「関節がゆるい」とは筋肉ではなく靭帯がゆるんでいる状態

一般的にイメージされる体の柔らかさとは異なり、関節を支える組織が伸びやすい状態を指します。 - 放置すると痛みや怪我、姿勢悪化のリスクがあるためまずはセルフチェックを

ご自身の体の特徴を知ることが、不調の原因を探り、適切なケアを始めるための第一歩になります。 - 改善には過度なストレッチを避け、関節を安定させるトレーニングが有効

関節を伸ばしすぎず、インナーマッスルを鍛え、「骨の軸」で支える感覚を身につけることが大切です。

この記事を読んで、ご自身の体と向き合うきっかけになったなら、とても嬉しく思います。

「もしかして私も…?」と感じた方は、ぜひご紹介したセルフチェックやトレーニングを試してみてください。

もちろん、痛みが強かったり、日常生活に支障が出ていたりするような場合は、決して我慢しないでください。

その際は、お近くの整形外科などの医療機関や、信頼できる専門家へ相談することをおすすめします。

お近くであれば、ぜひ当店へ。