前脛骨筋という名前は聞いたことがあっても、「自分のスネが何をしているか」まで意識した方は少ないかもしれませんね。

でも歩くたびにスネの筋肉が働いてくれないと、つま先は上がらず段差でつまずきやすくなります。

この記事では、そんな前脛骨筋の役割からセルフケアまでをギュッと解説します。

読むだけで「今日からバランスが変わった」と感じられるヒントをお届けします。

前脛骨筋ってどこ?足首の前で働く頼れる筋肉

あなたの足首を持ち上げる「つま先上げ」担当

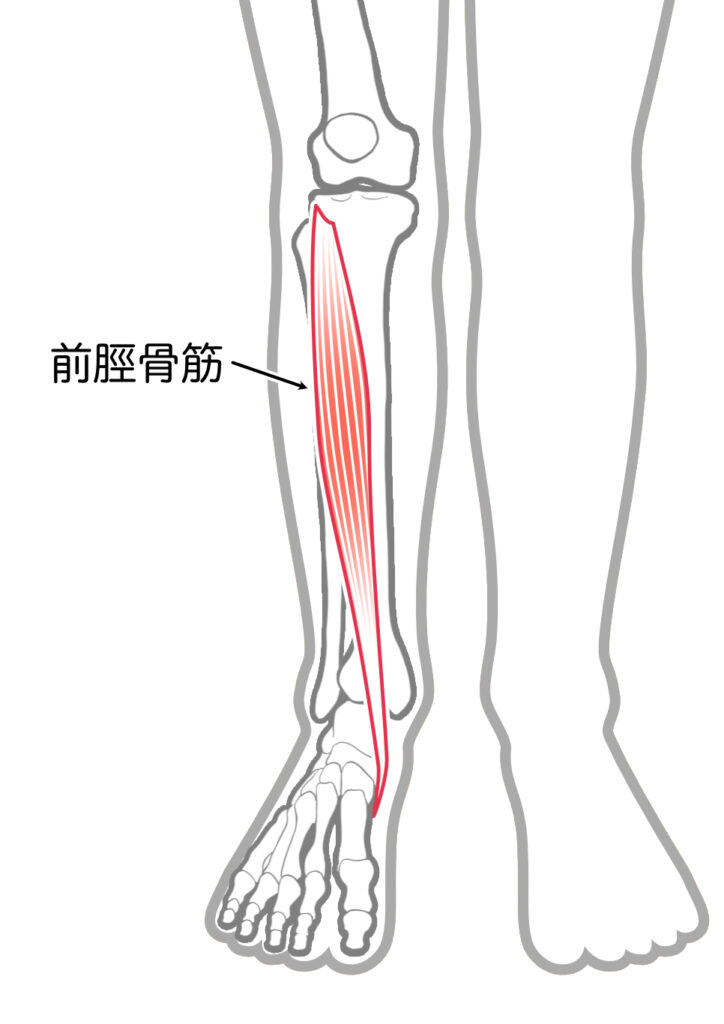

前脛骨筋はスネ前面を縦に走り、足首を背屈(つま先を上げる動き)させる主役です。

歩行の着地直前でブレーキをかけ、足をそっと置くクッションの役もこなします。

ここが弱ると踵が先に着けず、パタンと足裏が落ちて大きな音が出るのが特徴です。

バランス感覚を支えるしくみを簡単に

片脚立ちでフラつく方は、体を支えきれずに足首を外側へグリッとひねり、いわゆる“くじき”につながりやすいです。

前脛骨筋はこの倒れ込みを横方向のどちらにも間接的に制御し、土踏まずのアーチ維持をサポート。

つまり、膝や股関節の負担軽減にもつながる縁の下の力持ちです。

つまづきやすさと前脛骨筋の疲労は関係ある?

長時間の歩行でスネが張り、「石が入ったみたいに重い…」と感じた経験はありませんか。

これは前脛骨筋が着地ショックを受け止め続け、乳酸がたまって硬くなるサイン。

放置すると神経伝達が鈍り、つま先が上がり切らずにつまづきやすくなります。

重心がぶれる…前脛骨筋で安定させるコツとは?

まずは立ったままチェック!片脚バランステスト

靴を脱ぎ、足指で床を軽く掴んで片脚立ちを十五秒。

スネ前面がプルプル震えたら、前脛骨筋が必死に働いている証拠です。

ただし筋力や持久力が足りず、すぐ疲れてバランスを保てなくなりがち。

この弱さを補うために、足首まわりの細かな筋へも刺激を入れていきましょう。

体重移動で働くタイミングを感じよう

両足を肩幅に開き、前後に体重を揺らすとスネが瞬間的に収縮・弛緩します。

この“切り返し”で前脛骨筋が重心の前滑りを止め、静かに踵へ戻すのが理想。

揺らす幅を少しずつ広げ、ブレーキ感覚を養うと歩幅が自然に伸びます。

今日からできる!前脛骨筋ストレッチで疲れをリセット!

スネ前面をほぐすラクラクストレッチ

- 正座から踵を外側にずらし、足の甲を床へ寝かせる

- 両手を後ろについて上体をやや後傾し、スネ前面を伸ばす

- 心地よい張りで十五秒×三セット

やりがちな痛みを防ぐ注意ポイント

- 足首を強く内側へ倒さない(過度な捻転で腱に負担)

- 痺れや鋭い痛みを感じたら即中止し、角度を浅く調整

- 伸び感より“温かさ”を目安にじわっと伸ばすのがコツ

歩幅が伸びる!前脛骨筋トレでつまづきサヨナラ

まずはチューブを使ったドローアップ

- 座位でチューブを足の甲に掛け、反対足でチューブを固定

- つま先を自分の方へ引き上げ、ゆっくり戻す

- 十五回×三セット(最後の二回で限界を感じる負荷が目安)

※チューブがなければ、指をグーにしながらつま先を自分の方にあげましょう。

上級編:立位ドリルで歩行に直結

- 片脚立ちで浮かせた足のつま先を上下にパタパタ二十回

- 背筋を伸ばし、股関節は軽く曲げて骨盤が傾かないようキープ

- 地面へ着く瞬間にブレーキを意識すると着地が静かになります

トレーニング前後のセルフチェック方法

ドリル前後で片脚立ちテストを再実施。

フラつきが減り、歩行時の踵接地が静かになれば合格です。

姿勢をよくするかかと重心にもぜひチャレンジしてください。

▶肩こり・腰痛にも効く?「かかと重心」で整える姿勢と身体の使い方

まとめ

- 前脛骨筋は足首を背屈し、重心を前後左右で微調整する守護神

- ストレッチで硬さを取り、チューブ&立位ドリルで機能を底上げ

- テスト→ケア→再テストの流れで“転ばぬ先のスネ活”が完成

前脛骨筋は小さいながらもバランス全体を底支えする重要パーツです。

今日紹介したセルフケアを習慣化し、つまづき知らずの軽やかな歩きを手に入れましょう。

他の筋肉もチェックしてみましょう!

▶正しい姿勢が取れない原因は“使いすぎ筋”?特定の筋肉に頼りすぎない身体の使い方とは